專業從事工程檢測和物探儀器設備的研發、生產和銷售

建立完善的售后服務體系

專業從事工程檢測和物探儀器設備的研發、生產和銷售

建立完善的售后服務體系

客戶服務熱線

13871227752

一 城市道路塌陷現狀

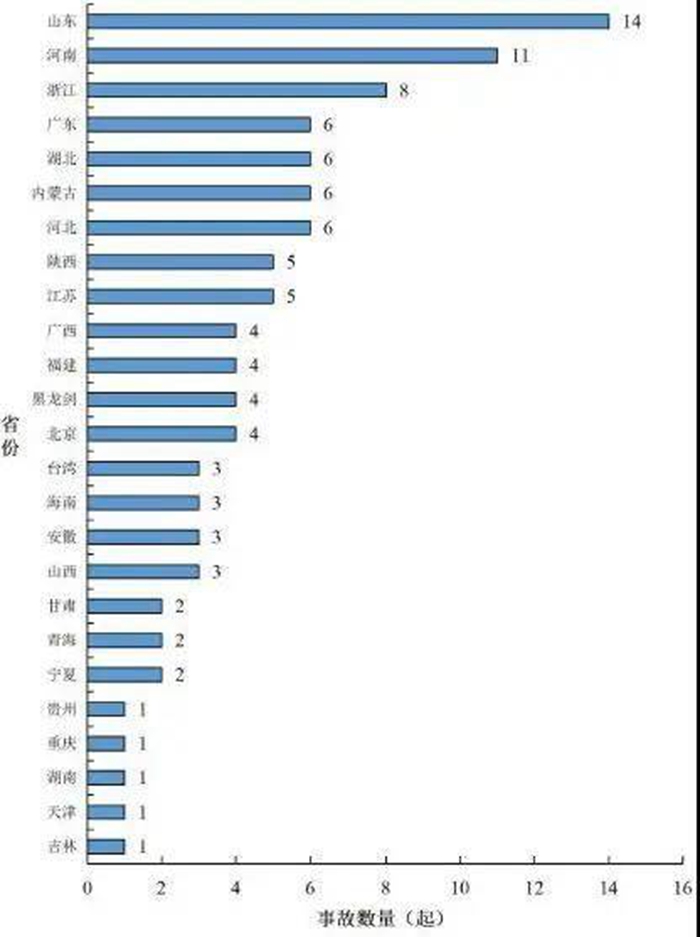

近年來,國內屢發城市道路塌陷事故,車輛嚴重損毀,人員傷亡慘重,社會影響惡劣,群眾反響很大。2009年僅北京一地就發生了129起,其他城市如大連、哈爾濱、南京、深圳、廣州、南寧也是事故頻發,其中哈爾濱在9天內竟然連續發生7起路面塌陷事件,2死2傷、2車墜坑,引起了市民恐慌。針對這種情況,原國土資源部、水利部于2012年3月印發了 《全國地面沉降防治規劃(2011-2020年)》,指出:目前全國遭受地面沉降災害的城市超過50個,分布于北京、天津、上海等20個省區市,需要統籌規劃,綜合治理。路面塌陷相關數據見表1~表3。2018年10月~2019年9月,中國城市規劃協會地下管線專業委員會收集了路面塌陷事故114起,數據顯示:事故發生較多的3個省份分別為山東省、河南省、浙江省,其事故數量分別為14起、11起、8起,占比分別為12.28%、9.65%和7.02%,如圖所示。

全國路面塌陷事故各省市分布情況圖

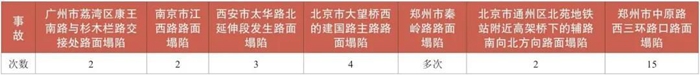

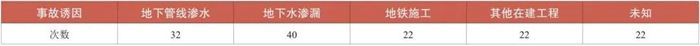

表 1 2007 年~ 2014 年全國各大城市道路塌陷不完全統計

表 2 典型路面塌陷事故

表 3 塌陷事故誘因、次數

從目前出現的塌陷事故來看,其成因主要有三:

一是地下給排水管網滲漏,水土流失,掏空路基,導致塌陷,以粉土地質最為嚴重。分析詳見案例一。二是城市地下工程施工不規范,擾動周邊環境,導致地下結構破壞,水土流失,造成塌陷。分析詳見案例二。三是采空區或巖溶地區地基塌陷變形導致路面坍塌。分析詳見案例三。

前兩者相對而言更為常見,后者多發生于傳統采礦區、巖溶地區。

二 案例分析

(一)管側土體抗力失效,管道受力變形

1.工程概況

某市污水收集管網工程全長約9000m,所用HDPE管規格為De300~1200mm,管道基礎采用20cm碎石 (礫石砂)墊層基礎,管道間采用卡箍式彈性密封件接口,埋深5.5m,場地土類型主要為粉土和粉質黏土,屬中軟土,地下水位平均埋深為5.06m,豐水期最小地下水位埋深為2.50m。工程竣工兩年后管道附近局部路面突然下陷,面層斷裂,深度******處約2m,面積約40㎡,且檢查井內發現水流夾雜泥沙較多。無人員傷亡。

2.應對措施

(1)緊急封閉事故路段交通,設立警示標志,疏散無關人員。(2)道路管理部門協調排水等相關各方組織技術人員現場踏勘確定管道變形坍塌范圍,實施管道內窺、探地雷達相關檢測,形成情況調查報告,確定處理方案。(3)對塌陷路段進行開挖,為確保開挖時周圍地層穩定,采用鋼板樁加內撐進行工作坑圍護,坑內明排降水。(4)對附近路面設點監測,防止二次坍塌。(5)更換破壞管道,道路按原設計予以恢復。(6)附近路段雷達檢測發現疏松不密實區域采用注漿處理。

3.原因分析

從承載機理上來講,HDPE管道屬于柔性管道,其上覆荷載由管道和管道周圍土體共同承擔,因此溝槽側原狀土力學性質、溝槽回填材料種類和壓實質量直接影響到管道的受力狀態。現場勘查檢測發現管側回填材料及壓實質量不符合設計要求;管道結構復核驗算發現溝槽側原狀土變形模量設計取值不合理;場地地下水位較高,在管道溝槽開挖過程中需要降水至基礎底面以下以利于施工,溝槽回填后,地下水位回升,管側土體受到浸泡,變形模量下降,對管道側向約束變小。受以上因素的綜合影響,管側土體不能按設計預期有效地提供水平抗力,上覆荷載大部分由HDPE管道承擔,從而產生較大變形直至發生破壞。管道周邊填土沖刷流失加快了上述過程。

4.工作建議

(1)道路管理部門應盡快編制路面塌陷事故處理應急預案,道路、供排水、路燈、燃氣、電力等設施管理部門(產權單位)之間應形成聯動機制,便于開展工作。(2)既有道路技術狀況調查應充分考慮周邊排水管道影響,提倡“道排同治,綜合研判”。(3)具備條件地區應盡快爭取資金開展全面的道路塌陷隱患技術排查工作。(4)新建道路、排水管道工程應加強施工質量控制。

(二)地下工程施工導致掌子面失穩

1.工程概況

某市地下工程施工,穿越地層為全斷面強風化閃長巖層,遇水極易松散,節理裂隙發育,地下水豐富,區間縱坡******7.32‰。該區間在施工過程中地面出現塌陷事故,路面下方出現約有共50m3的空洞。塌坑位置距地面約10m,上覆約7m的強風化安山巖及約3m的填土,地下水位線距地面約3m。有數名人員被困。

2.應對措施

(1)有關單位迅速成立工程搶險組、交通調流組、管線搶修組、工程監測組、綜合保障組,開展應急處置工作。對事發路段進行臨時交通管制。(2)組織人員現場全力搜救被困人員,采用人工配合機械清淤方式擴大搜救范圍。(3)事故現場澆注混凝土,拋填加氣塊,并對工程本體及周邊環境實時監測,防止二次塌陷。(4)邀請專家對現場救援處置工作進行指導。(5)所有在建線路全面停工整頓,暗挖工程嚴格按規范要求做好掌子面封閉加固,設備停工做好倉內保壓,確保掌子面土體穩定和設備安全。停工期間,做好安全值守工作。(6)組織開展事故原因調查。(7)做好輿論宣傳工作,回應社會關切。

3.原因分析

(1)設備掘進至某環時,停機狀態下轉動螺旋輸送機出土,渣土超排,導致土艙上、左中、右中土壓為0,土艙壓力不足以與開挖面的水、土壓力相抗衡,導致開挖面釋放應力,掌子面失穩,上方土體坍塌。(2)設備掘進地層為強風化閃長巖,巖體呈散體狀結構,穩定性較差,該類型地層土壓設置偏低,極容易引起掌子面失穩,發生地表沉降超限,進而發生地面塌陷。

4.工作建議

(1) 提高地下隧道、軌道交通、綜合管廊等大型地下工程風險意識,開展全面的質量安全檢查,加強風險源辨識、風險等級評估及風險防范措施。(2)加強施工監測,建立第三方委托監測制度,明確監測單位報警職責。(3)完善加強項目現場安全質量保證體系(人員、設備、制度、技術管理力量)。(4)加強重要關鍵工序條件驗收。(5)建立健全突發事故應急預案,落實防坍塌搶險實戰演練。

(三)地下多處廢棄巷道導致地面塌陷

1.工程概況

某城市主干路,雙向8車道,全寬28m,路面結構組成為10cm瀝青混凝土路面+30cm水泥穩定碎石基層+30cm12%石灰穩定土底基層,交通量大。2015年,K1+450~K1+475段出現路面沉降且局部塌陷損毀形成坑槽,坑槽面積約6㎡,最深處約35cm,無人員傷亡,但構成安全隱患。此地為傳統礦區,路面以下30m處有多處廢棄巷道。

2.應對措施

(1)封閉事故路段交通,設立警示標志。(2)道路管理部門組織技術人員現場踏勘確定道路沉降范圍,實施探地雷達等相關檢測,形成情況調查報告,確定處理方案。(3)雷達檢測結果顯示該段道路下部地層20m范圍內波形穩定,同相軸連續,地層分布均勻,無強反射波出現,無明顯異常,未發現有明顯空洞或不密實區域。通過400MHz天線探測分析,該段道路下部1~3m范圍內地層波形紊亂,同相軸斷裂,有部分強反射出現,雷達波衰減迅速。推測路面下部1~3m范圍內地層松散、不密實或地層飽含水。局部開挖驗證結果與雷達檢測結果相符。(4)對問題路段全面開挖,將含水量較大,不密實的土層全部挖除至堅實土層,平整壓實,然后用級配良好的碎石土分層填筑碾壓至路床頂面,嚴格保證壓實質量,壓實標準應符合市政道路路基設計、施工規范相關要求。依據原路面結構設計,恢復路面功能。(5)對事故路段設點長期觀測,如沉降不收斂,考慮采用注漿法充填巷道等措施根治路面沉降。

3.原因分析

雷達檢測20m范圍內未發現空洞,據道路管養人員反映,路面雖幾經維修處理,但變形仍持續發生,故推測與深部巷道有一定關系。長期變形積累、交通荷載等都對路面結構有一定的損傷。

4.工作建議

(1)加強采空區范圍城市道路巡查密度,建立問題路段檔案。(2)應盡快查明道路下伏采空區基礎數據,收集相關資料,開展采空區穩定性評價,研判其對道路的實際影響。(3)對問題路段加強變形監測,結合道路改造提升予以妥善處理。

三 目前的主要困難

1.受資金不足等問題束縛,不能及早地針對隱患采取措施。筆者在實地調查中發現有很多城市道路下面的排水設施老化,形成了安全隱患,但是由于資金不足,治理工作遲遲未開展。2.路面塌陷事故誘因復雜,往往牽涉到道路、供排水、路燈、燃氣、熱力、沿線建設單位等多個部門(產權單位),工作難以協調。3.責任難以劃分,因此需要專業鑒定機構介入做出準確判斷。4.技術手段尚有缺陷。

四 防治對策

(一)全面開展轄區內路面塌陷事故調查摸底工作。以山東省為例,應面向全省各地市,尤其是沿黃粉土、粉質黏 土分布廣闊的地市,如東營、濱州、聊城、菏澤等地,組織人員進行塌陷事故的調查統計,調查內容側重總體數量、事故范圍,塌陷深度、水文地質情況、附近管道類型、接口型式、后續處理措施,總結事故發生特點、時空分布規律,分類精準施治。

(二)道路主管單位應盡快向上級部門爭取專項資金,組織開展道路地下病害體安全隱患排查,具備條件的應委托專業檢測機構開展相關工作。應重點排查部位有:公交車站、路口等重車啟停路段;已出現沉降路段、地下采空區路段;軌道交通等地下工程建設影響路段;供排水管涵年代久遠、破損滲漏的路段等。要把城市道路地下病害體檢測與評價作為一項重要內容納入到道路養護工作中來,相應的技術規范也要隨之更新。

(三)由道路管養部門牽頭,各有關部門參與,形成長期協同機制,共享信息,增強綜合研判和協同治理能力,落實應急預案的演練。山東省目前正在推動市政基礎設施信息管理系統省級平臺建設,可專門就此增設板塊,系統權限按需分級,把各地地下病害體巡查、檢測數據信息建立在3S技術(GPS、RS、GIS)之上,實現多源數據融合,以提高工作效率。此類平臺的建設給協同機制的形成提供了技術基礎。

(四)關口前移,提高道路排水工程設計水準,加強新建道路排水工程施工質量控制。筆者在追溯多起路面塌陷事故的過程中,發現事故起因與設計、施工均有關聯,甚至需負主要責任。如設計中未充分考慮水文地質條件,一味簡單套圖,選擇不合適的管材和工藝等,不尊重當地經驗,缺乏客觀判斷,同時在施工中未能嚴格控制施工質量,不規范行為屢有發生,給工程埋下了安全隱患。因此需要加強設計方案論證和施工質量監管。

(五)深挖探地雷達等既有技術手段潛力,探索研發新技術,如管內雷達等,更精準地給問題定性,同時新的傳感技術如筆者與山東大學合作研發的拉敏式土工格柵等在采空區、巖溶區路基抗變形設計中得以應用,實現了路基塌陷的早期預警。

(作者:連峰 張旭光 劉治 張廣龍 劉近龍)

(作者單位:山東省建筑科學研究院有限公司;山東省淄博市城市管理服務中心)